Spettroscopia Time-Correlated Single Photon Counting (TCSPC)

Ambra Guarnaccio - ambra.guarnaccio@ism.cnr.it

FemtoLAB/ChemLAB

SPECIFICHE TECNICHE

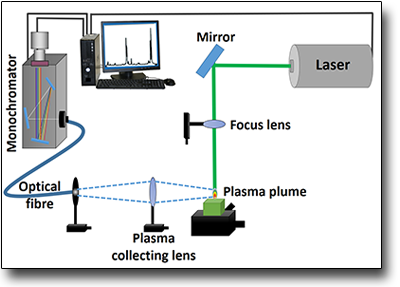

- Sorgenti laser disponibili:

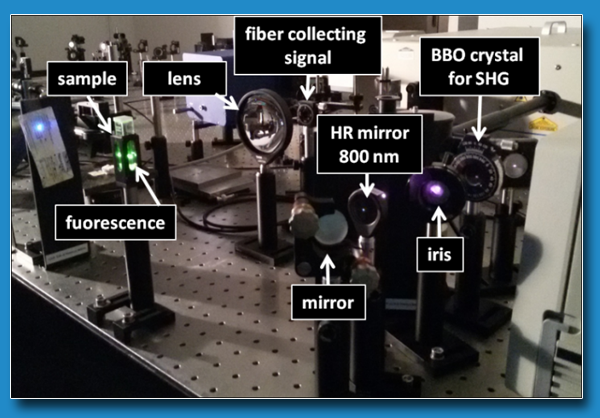

- Spectra Physics, Spitfire Pro, Ti:Sa Laser: ʎ 800 nm (tunabile con sistema OPA nel range 290-2500 nm); 120 fs; 4 mJ; frequenza di ripetizione fino ad 1 KHz;

- Tsunami: ʎ 800 nm (400 nm per SHG con un cristallo BBO); 90 fs, 10 nJ, 80 MHz;

- Elettronica: PicoQuant Pico Harp 300;

- Fotodiodo veloce: PicoQuant TDA 200;

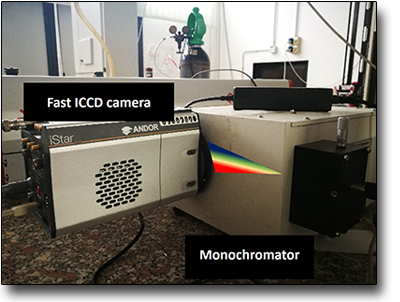

- Monocromatore: Princeton Instruments ACTON SP2150;

- Tubo foto-moltiplicatore: PicoQuant PMA-C 192-N-M (< 180 ps (FWHM))

TECNICHE DISPONIBILI

- Decadimenti di fluorescenza (Int. vs time);

- Anisotropia e fluorescenza in controllo di polarizzazione;

- Mappe di fluorescenza 3D (time vs ʎem vs Int.) su un ampio range di lunghezze d'onda sia di eccitazione (ʎex 290-2500 nm) che di emissione (ʎem 230-920 nm).

CAMPIONI

-

Preferibilmente: soluzioni diluite (10-4-10-6 M) in solventi organici;

-

Film sottili

UTILIZZATO PER

-

Semiconduttori Organici/Inorganici;

-

Thin films/coatings;

-

Nanoparticelle.

ESEMPI APPLICATIVI

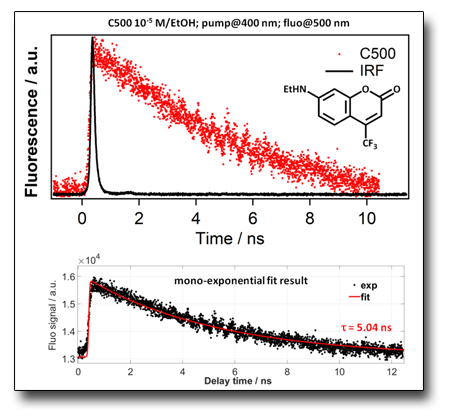

Decadimento di fluorescenza della Cumarina 500 (C500)

Il caso di studio della Cumarina 500 (C500) è stato utilizzato per valutare le prestazioni della nostra configurazione sperimentale utilizzando come sorgente laser un laser TSUNAMI (80 MHz, ʎex 400 nm BBO SHG). Il fitting della curva di decadimento ha evidenziato che un modello di decadimento mono-esponenziale permette di descrivere il decadimento radiativo (τ=5.04 ns) registrato dall'eccitazione di una soluzione 10-5 M di C500 in EtOH, in perfetto accordo con quanto riportato in letteratura per lo stesso sistema.

Vedi: Sanjucta, Nad et al., J. Phys. Chem. A, 107, 501 (2003)

DOI: 10.1021/jp021141l

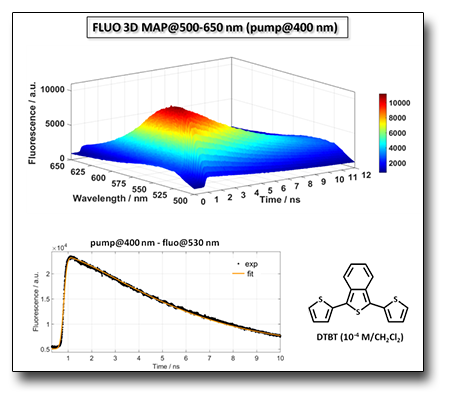

Mappa 3d di fluorescenza per lo studio del decadimento radiativo di un oligotiofene di sintesi

Il setup sperimentale descritto per il caso studio precedente è stato utilizzato per lo studio del decadimento per fluorescenza di una soluzione 10-4 M/CH2Cl2 di un oligotiofene di sintesi: 1,3-di(2-tienil)-2-benzotiofene, DTBT. Lo studio del decadimento radiativo di un sistema organico in soluzione è stato il punto di partenza per la mappatura dei processi radiativi e non radiativi che si innescano in seguito all'eccitazione del DTBT mediante sorgenti laser ultra-veloci dimostrando, di fatto, che la fluorescenza "compete" con i processi di decadimento non radiativi studiati grazie alla spettroscopia FTAS (Femtosecond Transient Absorption Spectroscopy).

Italiano (Italia)

Italiano (Italia)  English (UK)

English (UK)